2024年广西海洋科学院重要科研进展

2024年,广西海洋科学院围绕向海经济高质量发展的科技需求,面向前沿科学问题和关键核心技术开展研究。坚持创新驱动,不断激发创新创造活力,在海洋资源环境、典型海洋生态系统、海洋渔业、海洋药物、海洋大数据、海洋腐蚀防护等领域取得了一系列新成果和新突破。经各创新团队推荐和学术委员会专家评议,共遴选出12项2024年度重要科研进展。

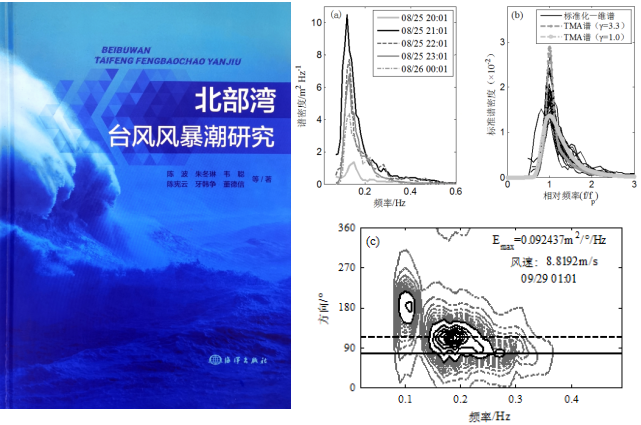

1.揭示不同台风影响下广西近岸波浪特征及风暴射流产生机制

近海动力过程与生态安全课题组针对海洋灾害开展了北部湾近岸台风浪和风暴流系统性研究,揭示了不同路径、不同距离的台风过境引起的北部湾近岸波浪特征及沿岸风暴射流产生机制。研究发现,距离较近的西北路径型台风过境时强风浪造成尖锐的单峰谱,而距离较远的西向型台风引起的方向谱双峰特征表明涌浪的影响更显著;不同台风过境前后北部湾内海浪变化剧烈、性质各异,但其均为宽谱且标准化一维谱具有很强相似性,且均可用TMA谱来表示;通过模拟分析风暴射流在广西近岸的空间分布特征以及主要影响因子,揭示了正压梯度力变化是近岸西向风暴射流产生的重要因素之一。研究结果为深入理解台风极端天气对广西近岸水动力环境影响提供了新的科学视角,对北部湾沿岸海洋灾害防治具有重要意义。出版专著《北部湾台风风暴潮研究》。该研究得到国家自然科学基金联合基金等项目的支持。

台风“马鞍”过境时引起尖锐的单谱峰(a);台风“马鞍”期间用谱峰频率进行标准化后的无因次海浪谱,可以用谱尖度因子为1~3.3的TMA谱表示(b);台风“奥鹿”期间一维谱呈现明显双峰特征,涌浪影响显著(c)。

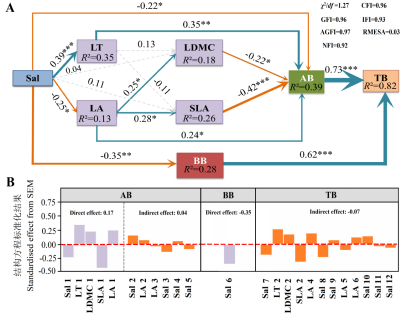

2.阐明全球濒危海草贝克喜盐草的繁殖策略和环境适应性

海草生态系统保护与修复创新团队针对全球濒危海草贝克喜盐草(Halophila beccarii)的繁殖策略与环境适应性开展了研究,深入探讨了其生长机制和生态适应性。项目团队在华南沿海不同纬度区域设置了固定样地,开展了大规模的贝克喜盐草种群监测与繁殖特征调查,定期监测了种群密度、繁殖器官和花密度等关键指标,同时在室内开展盐度胁迫对贝克喜盐草功能性状的影响实验,从多个角度分析了贝克喜盐草的形态特征如何适应不同环境条件的变化。在《BMC Plant Biology》(中科院二区)、《生态学报》(梯队期刊)等期刊发表了高水平学术论文6篇。该研究得到国家自然科学基金面上项目和广西科学院改革发展专项项目的资助。

盐度对贝克喜盐草功能性状影响的结构方程模型

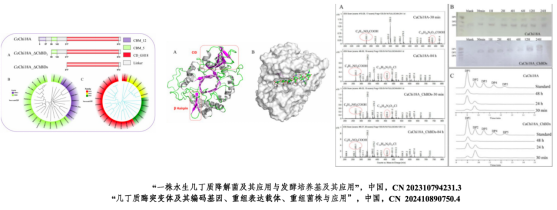

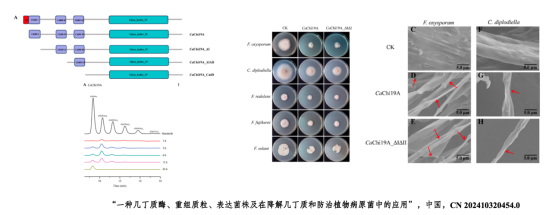

3.发现海洋来源双功能低温新型几丁质酶与功能研究

海洋药物与绿色高值化制造创新团队针对几丁质酶开展了研究,揭示了多个新型几丁质酶的结构、活性、耐受性及生物防治等特征及其催化机制。研究发现,从广西巴马长寿村新分离的几丁质菌Chitinilyticum aquatile CSC-1 (专利菌种)中克隆并鉴定出双功能冷适应几丁质酶 CaChi18A 及其截断变体 CaChi18A_ΔChBDs,它们在较宽温度和 pH 范围展现高活性,对多数金属离子和有机溶剂有耐受性,对胶体几丁质的 Km 值较低,且都具有几丁质内切和外切活性,水解产生N-乙酰氨基葡萄糖。在该菌种中克隆出 GH19家族的多功能几丁质酶 CaChi19A 及其截短突变体,它们表现出冷适应性,CaChi19A_ΔIΔII 在 50℃以下稳定性更高、活性范围更宽,CaChi19A 和 CaChi19A_ΔIΔII 对胶体几丁质有多种酶活性,对多种镰刀菌菌丝生长有抑制作用,具备生物防治活性。研究结果为深入理解几丁质酶提供了新的科学视角,对从海洋虾蟹壳废弃物生产高价值产物及农业病害生物防治具有重要意义。研究成果发表在《International Journal of Biological Macromolecules》(中科院一区Top)、《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(中科院一区Top)期刊。

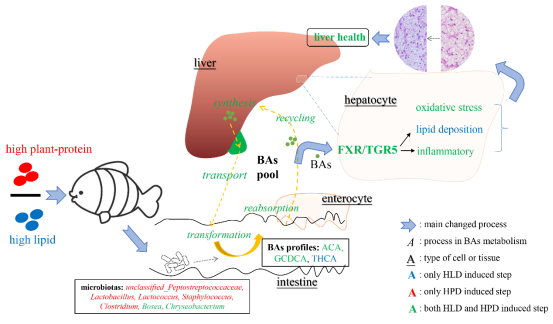

4.揭示胆汁酸缓解高脂饲料诱发石斑鱼肝肠损伤的作用机制

海洋生物资源与海水增养殖团队针对石斑鱼精准营养调控进行了系统性研究,揭示了高脂饲料对珍珠龙胆石斑鱼肝肠损伤的特征及其缓解策略。研究发现,高脂日粮对石斑鱼的肠道微生物群、胆汁酸代谢和脂质代谢产生不利影响,最终导致肝肠损伤和生长性能降低。而在高脂饲料中添加牛磺胆酸,肠道绒毛宽度和抗氧化酶活性显著提高,相应地降低了肠道损伤程度。该研究建议在石斑鱼高脂饲料中补充900 mg/kg的牛磺胆酸,为施用胆汁酸缓解石斑鱼营养不平衡提供了理论依据,也为石斑鱼科学高效饲料配方的研发方向提供了重要参考。研究成果发表在国际知名期刊《Animal Nutrition》(中科院一区)、《Aquaculture Reports》(中科院二区)。该研究得到广西科学院创新团队启动金、广西自然科学基金等项目的支持。

高脂/高植物蛋白饲料损害石斑鱼肝脏健康的潜在机制

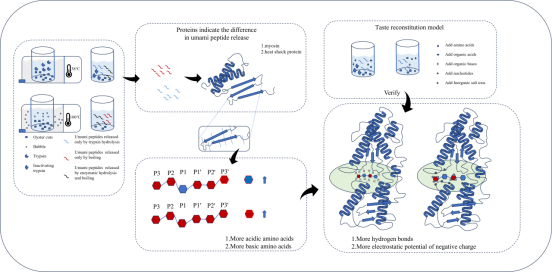

5. 解析牡蛎鲜味肽不同制备工艺的差异机理

《健康中国行动(2019-2030年)》将减盐工程提升至国家公共卫生战略高度,而在水产品精深加工领域,如何有效减盐成为亟待攻克的关键问题。研究表明,鲜味与咸味之间存在协同增效关系,鲜味物质(如鲜味肽)可在低盐条件下增强咸味感知,为减盐技术提供了新思路。海洋生物资源与海水增养殖团队以蛋白质含量丰富的牡蛎闭壳肌为实验材料,运用多肽组学技术,鉴定不同制备方法产生的多肽,并通过分类模型筛选出肌纤维蛋白和热休克蛋白为鲜味肽的主要来源。进一步研究发现,蒸煮法更倾向于裂解酸性氨基酸,而酶解法易裂解碱性氨基酸;分子模拟分析表明,酸性氨基酸在促进鲜味肽与鲜味受体结合方面更具优势。该研究为筛选最优鲜味肽制备方法、提高制备效率提供了科学依据,对推动减盐技术的突破具有重要意义。相关结果发表于国际知名期刊《Food Chemistry》(中科院一区),该论文得到广西科技重大专项等项目资助。

酶解法和热解法鲜味肽制备工艺差异机制解析及模型验证

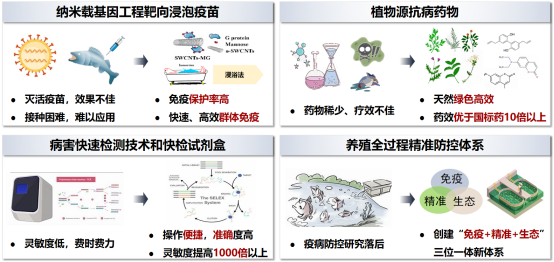

6.大口黑鲈重要病害精准防控新技术创新及应用

现代渔业产业技术创新团队针对针对大口黑鲈种苗成活率低、商品鱼病害频发,严重制约产业发展的瓶颈问题,构建“免疫+药物+生态”三位一体的精准防控体系,推动大口黑鲈高质化健康养殖。该成果获批国家兽用生物制品临床试验批件1个,完成国家一类新兽药注册1件,授权国家发明专利6件,发表Journal of Virology(中科院一区)、Aquaculture(中科院一区)等研究论文12篇。累计示范面积149万亩,推广面积 187 万亩,累计培训1.3万人,带动5.2万人就业,助力我国大口黑鲈养殖效益提升和水产品安全。该成果荣获广西专利发明奖三等奖1项。该研究得到国家自然科学基金联合基金重点项目、国家青年基金、国家地区基金、广西重点研发计划等项目支持。

7.方格星虫良种选育与精深加工技术研究取得突破

北部湾特色海洋生物资源保育与可持续利用创新团队针对方格星虫产业中存在的良种缺乏、加工产品单一且附加值低等关键问题,开展了相关研究并取得重要进展。在良种选育方面,对广西、广东、海南三省的方格星虫种质资源进行了全面调查和遗传多样性评价,构建了核心种质库,并研发了1套完整的良种种质保存技术。通过群体选育技术,成功培育出优良品系1个,为方格星虫产业的可持续发展提供了优质的种质资源保障。在精深加工方面,突破了传统干制加工为主的局限,开发出即食沙虫干、沙虫粥、沙虫笋丝汤等3款新型产品,并建立了配套的生产加工线。丰富了方格星虫加工产品种类,显著提升了产品附加值,为产业发展开辟了新方向。相关研究成果已发表学术论文1篇,获授权专利1项。该研究得到广西重点研发计划项目资助。

“桂海渔家”沙虫干

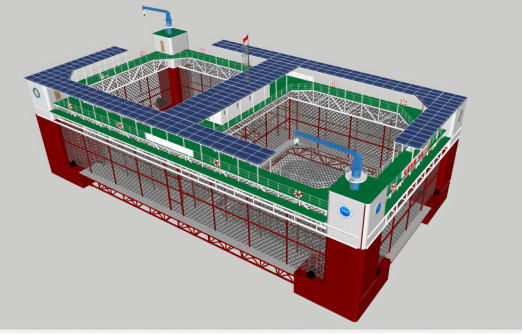

8.北部湾智慧渔场数字孪生平台研发与应用

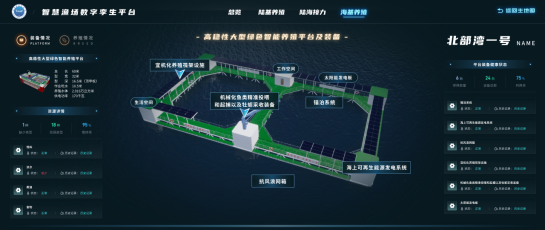

智慧海洋牧场与向海数字经济发展创新团队针对北部湾海域养殖设施抗风浪能力弱、智能化水平低等问题,按照“陆地海洋无缝衔接、物理数字空间融合、监测预警管控一体、智能决策服务养殖”的思路,开展了知识经验与应用场景自洽的复杂对象数字孪生体建模技术研究,构建了渔场数字孪生底座,研发了集渔场养殖场景虚拟现实三维展现、养殖产品时空溯源和鱼贝养殖移动服务于一体的网格化数字孪生平台;研制了深远海高稳性抗17级台风养殖平台“北部湾一号”。相关研究成果获授权国家发明专利3项,制定团体标准2项并发布实施。该研究得到国家重点研发计划、广西科技重大专项等项目支持。

深远海高稳性抗17级台风养殖平台“北部湾一号”设计图

北部湾智慧渔场数字孪生平台

9.基于不同生境的珊瑚礁生态修复关键技术与应用

珊瑚礁生态保护与修复创新团队针对珊瑚礁生态系统退化问题,以广西涠洲岛为研究示范区,构建了一套基于多生境特征的珊瑚礁生态修复技术体系,提出了集生态效益、经济效益和社会效益于一体的生态恢复综合策略;创立了"珊瑚苗种培育-珊瑚原位移植-人工礁体三维生境构建"的珊瑚礁生态恢复技术体系,可适用于多种生境条件下的珊瑚礁修复实践。研究2020年涠洲岛大规模珊瑚白化事件的时空分布规律及其驱动机制,阐明珊瑚白化的成因机理。制定了首部珊瑚礁人工礁生态修复技术地方标准。经第三方评价,该技术成果达到国内领先水平。相关研究成果发表学术论文9篇,获授权国家发明专利1项、实用新型专利2项,出版专著1部。

“珊瑚原位种植-珊瑚人工礁立体生境构建”技术效果

《涠洲岛珊瑚礁栖生物图鉴》专著

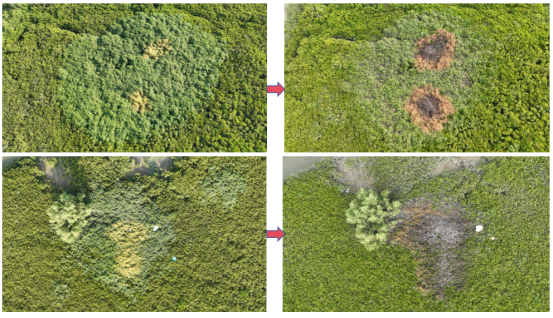

10.突破了红树林敌害生物的两种生物防治技术

红树林创新团队研究了红树林生态系统中鱼藤过度生长问题,揭示了大花菟丝子通过寄生鱼藤获取营养的控制机制,首创无人机生物防控技术体系。探明无瓣海桑与鱼藤的协同扩散机制,发现外来树种通过改变资源分配和微环境与鱼藤形成互利共生关系。同时,研发了利用青蟹清除红树林体表的固着动物的生物防治技术,本成果经济效益可观,生态效益突出,有助于缓解新造红树林跟传统滩涂养殖之间的尖锐矛盾。红树林敌害生物的两种生物防治技术实现了从科学发现到技术落地的闭环,为红树林生态保护与可持续发展提供了重要科技支撑。该成果入选2024年自然资源部国土空间修复创新适用技术名录,发表学术论文4篇,其中一篇发表于《Forest》 (中科院二区),获授权国家发明专利2项,制定团体标准1项。研究成果获国家自然科学基金地区基金及联合基金重点项目支持。

无人机投掷大花菟丝子防治红树林鱼藤

青蟹调控红树林固着动物过程展示(①调控前红树林受固着动物危害状况;②调控后固做动物基本被清除;③室内模拟拍摄到青蟹摄食固做动物;④中试收获的青蟹)

11.核电冷源取水安全保障关键技术与应用

北部湾生态灾害与环境安全创新团队聚焦滨海核电冷源取水邻近海域的风险海生物成灾机制,围绕风险生物监测、预测、预警、决策及处置等关键技术展开研究。综合运用传统船载监测、岸巡监测以及搭载模块化光谱仪的无人机、声呐和卫星遥感技术,构建了“海-陆-空”一体化的立体监测体系。基于FVCOM三维水动力模型,研发了拉格朗日漂移扩散模型及可视化关键技术,建立基于ArcGIS平台,实现核电风险海生物预警、预报。针对关键核电海风险生物开展消杀处置关键技术、装备研发,实现冷源风险的快速处置。此外,开展核电冷源取水安全保障能力建设和安全保障技术应用示范,形成“风险看得见、趋势能预测、决策有依据、处置有办法”技术体系。为政府职能部门、核电企业日常管理和应急决策提供科学工具,为核电企业安全运行保驾护航。期间,团队编制核电风险生物日历1份,开发核电冷源风险预警预报决策可视化系统平台1个,协助公司风险响应程序文件升级2次,出具风险监测评估报告300多份。

近海水动力模型和冷源外部风险预警预报系统

12.高强高韧铸造铝合金关键技术开发与应用

海洋腐蚀防护创新团队针对铝合金铸件强度与韧性调控难、耐蚀性差等问题,开展了大尺寸高强耐蚀铝合金铸件关键技术与应用研究。开发了铸件成型过程模具局部加载、局部控温以及定域补缩协同控制新技术,解决了铝合金铸件整体晶粒细化、致密化难题,实现了铸造铝合金凝固微结构的精准调控,突破了传统铸造铝合金强度与塑性的相互制约问题,形成了系列新型高强耐蚀铸造铝合金材料的产业化应用。经第三方评价,该技术成果达到国际先进水平。相关研究成果发表学术论文5篇,牵头制订地方标准1项,申报2024年度广西科学技术进步二等奖1项进入终评(排第一)。该研究得到广西科技重大专项、中央引导地方专项、广西重点研发计划等项目支持。

高强高韧耐蚀铝合金铸件在船舶上的应用