广西近海海洋环境科学重点实验室院士团队突破性发现:不锈钢轧板的点蚀并非源于电位差和织构,位错应力成关键诱因

近日,由中国科学院海洋研究所付俊伟研究员为第一作者、侯保荣院士团队主导的研究成果以“Origin of the pitting corrosion in the as-rolled and annealed ferritic stainless steel in 3.5wt.% NaCl solution”为题在国际权威期刊《Electrochimica Acta》(影响因子:5.5)正式发表。

该研究发现,铁素体不锈钢轧制板材中虽存在典型的{111}<110>织构,但该织构对材料的点蚀行为无明显影响。点蚀的核心诱因源于钢中Ti(N, C)夹杂物——通过微区电化学表征发现,尽管Ti(N, C)夹杂物的功函数低于铁素体基体,但点蚀并非源于两者间的电位差。该团队的进一步研究表明,Ti(N, C)夹杂物与铁素体基体界面处存在高密度位错(包括螺型、刃型及混合型),这些位错网络导致界面区域及邻近晶粒内部产生显著应力集中。最终,局部应力突破钝化膜耐受阈值,成为诱发点蚀萌发的关键机制。

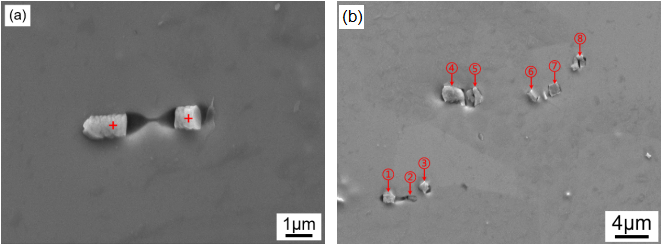

图1. 夹杂物周围出现点蚀

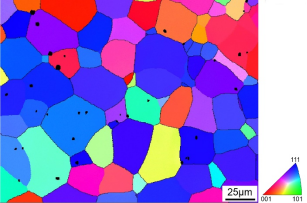

图2. 点蚀和钢中的织构无关

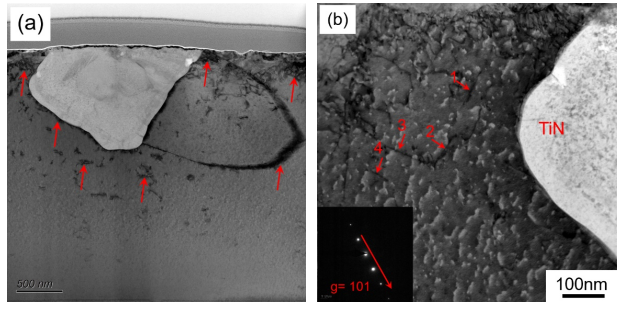

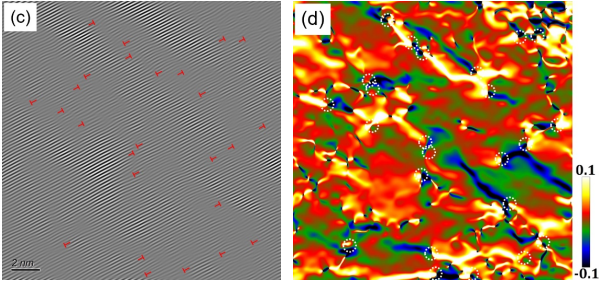

图3. 夹杂物周围存在高密度位错,高密度位错导致应力集中

该成果突破传统腐蚀理论框架,为开发高耐蚀性不锈钢材料提供了新方向,通过多尺度表征技术揭示了海洋氯化物环境中铁素体不锈钢点蚀的物理化学耦合机制,为高耐蚀不锈钢材料设计与海洋工程装备防护提供了重要理论支撑。

此项研究由广西科技计划项目(桂科·AB23026059)及中央引导地方科技发展资金项目(桂科 ZY22096001)的联合资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.145899。

【撰稿:蒙奕奕】